Quid des femmes ?

{rsmembership id="1,2"}

Les réformateurs posent les bases d’une égalité entre hommes et femmes. Si cela semble ouvrir la voie à une émancipation féminine, il n’y a guère eu de changement sur le terrain. Certaines figures se sont pourtant affirmées, comme Marie Dentière qui a revendiqué le droit de prêcher.

Ce que les femmes ont apporté à la Réforme ? « Du témoignage, du soutien, énumère Daniela Solfaroli, chargée de cours à l’Institut d’histoire de la Réformation à Genève.

Elles ont pu se former intellectuellement et prendre la parole comme Marie Dentière qui, en 1535, juste après le passage de Genève à la Réforme, prêche dans le couvent genevois des Clarisses pour convaincre les soeurs de sortir du cloître. « Elle débute en fait une prédication de type ‘femme à femmes’, puis essaie de construire un réseau de conversions féminines », explique-t-elle.

Censure

Dans le parc des Bastions, le monument international de la Réformation, achevé en 1917, présente quatre hommes austères : Guillaume Farel (1489-1565), l'un des instigateurs de la Réforme à Genève, Jean Calvin (1509-1564), le personnage central du mouvement, Théodore de Bèze (1513-1605), recteur de l'Académie de Genève, et John Knox (1513-1572), fondateur de l’Eglise presbytérienne (réformée) en Ecosse.

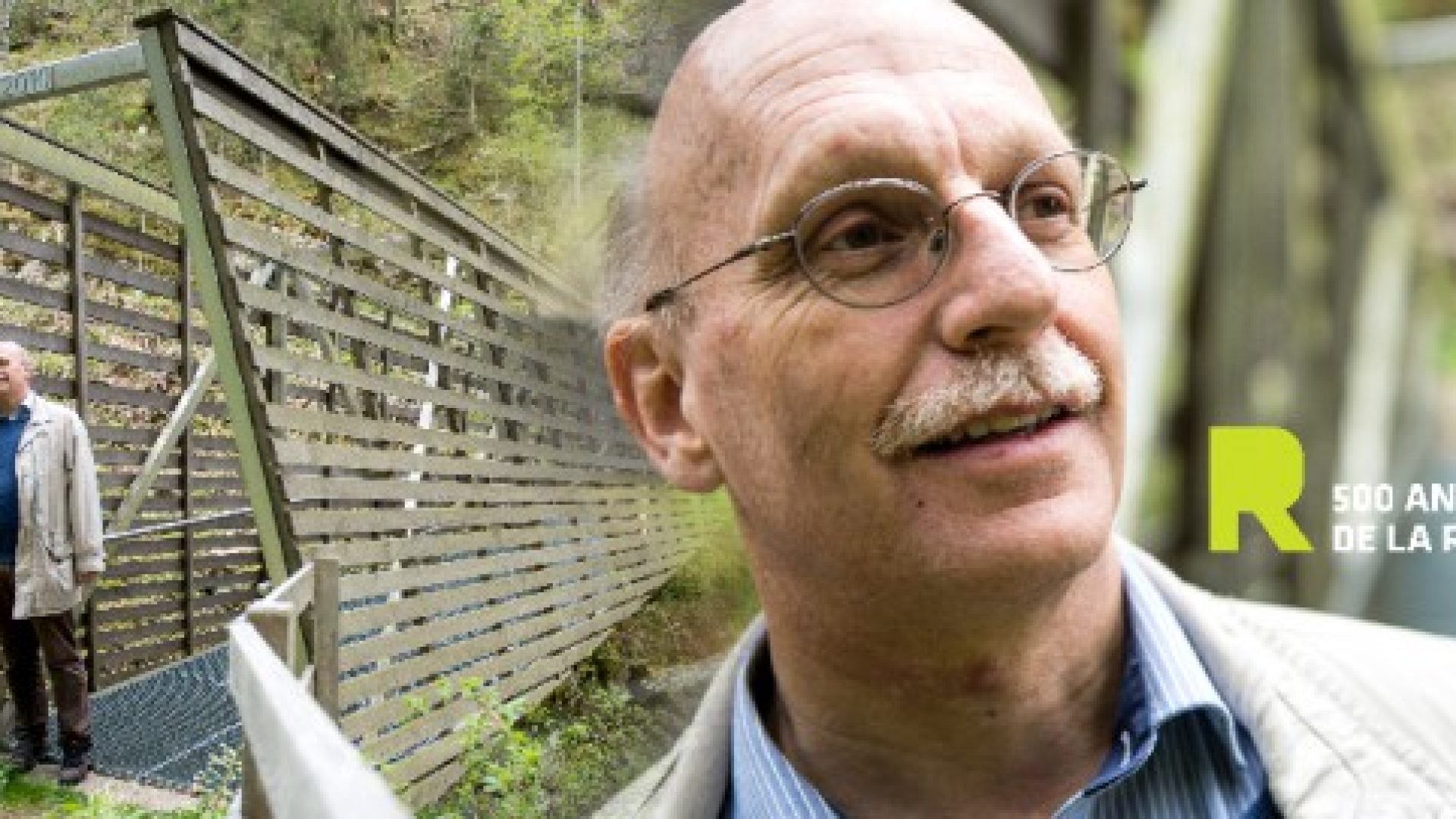

En 2002, le nom de Marie Dentière a été ajouté à ce mur des réformateurs… Mais des arbustes ont poussé et cachent aujourd’hui l’inscription ! « Il faut un guide », déclare Daniela Sofaroli en riant et en écartant les branches. Et d’ajouter que Marie Dentière a pris la plume ; dans un pamphlet intitulé « Epistre très utile » qu’elle fait imprimer en 1539 et qu’elle dédie à la reine Marguerite de Navarre, elle défend notamment

le droit des femmes non seulement à lire les Ecritures, mais à témoigner de leur foi. Mais son pamphlet sera le premier à être victime de la censure réformée à Genève !

Emancipation féminine ?

Depuis l’Allemagne, Martin Luther a pourtant promu l’accès des femmes aux Ecritures et donc à l’éducation. « Pour la première fois, on proclame l’égalité en droits de l’homme et de la femme. Pris séparément, on les considère incomplets, explique à Genève le pasteur réformé Vincent Schmid. Cela se traduit par des règlements étonnants pour l’époque : une femme peut se marier sans le consentement de ses parents ;

le droit au divorce fait son apparition ; et puis il y a l’affirmation que le but du couple n’est pas la procréation d’abord, mais l’accomplissement réciproque et que cela transite par la sexualité. »

Ces ferments d’émancipation féminine ne se concrétisent toutefois pas sur le terrain. « Il y a eu un hiatus entre la théorie et la pratique », confirme Vincent Schmid. L’idéal chrétien féminin de la religieuse est remplacé par celui de la mère de famille obéissante, serviable et sobre. Et il faudra attendre le XXe siècle pour que la femme puisse prêcher dans l'Eglise en tant que pasteure. En bref : « Les réformateurs sont restés

très influencés par les traditions patriarcales de la Bible qu’ils compulsaient tous les jours et ils ne s’en sont pas tellement dégagés. »

G.D.

Dans la série « La Réforme vue de Suisse » diffusée dans A vue d’esprit sur RTS Espace 2, écouter « Les femmes et la Réforme » : http://goo.gl/5pPW2W.

Deux autres femmes

Catherine Schutz, épouse de Matthieu Zell, premier pasteur de Strasbourg, a été appelée par certains la Mère des réformateurs. « Parce qu’elle a protégé les réfugiés, ouvert sa maison et soutenu effectivement des figures marginalisées en difficulté », explique Daniela Solfaroli.

Quant à Catherine de Bora, épouse de Martin Luther, elle n’a pas été cantonnée à la sphère domestique. Lorsqu’il est absent de Wittenberg, son mari n’hésite pas dans ses lettres à lui faire part de questions théologiques. Il la charge de veiller sur l’impression de ses ouvrages, et attache du prix à ses conseils.

{/rsmembership}